再生繊維、半合成繊維、合成繊維、無機繊維を合わせて化学繊維と呼びます。再生繊維は、木材パルプの主成分であるセルロース(繊維素)を化学的に処理して溶解した高粘性液体(ビスコース)を口金の孔から凝固液中に押し出して繊維化します。半合成繊維は、天然高分子を部分的に化学改質したものを原料とした繊維です。合成繊維は、合成高分子を高温で溶融したり、溶剤に溶かすことによって、口金の孔から押し出して繊維化します。

①化学繊維の原料

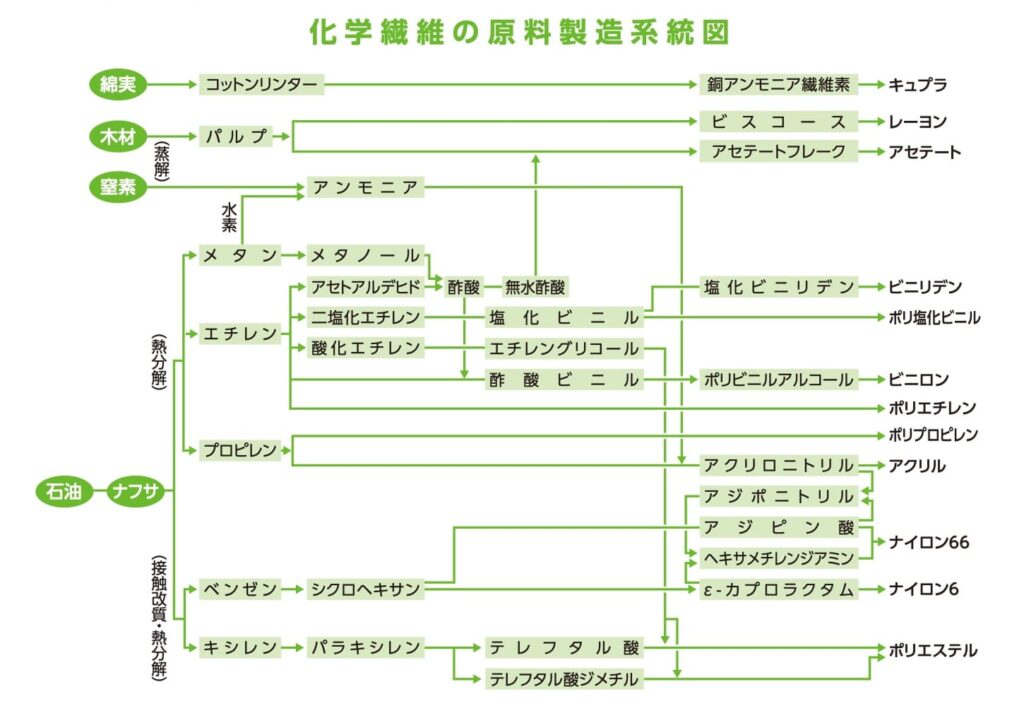

「化学繊維の原料製造系統図」の中で三大合成繊維といわれる、ポリエステル、ナイロン、アクリルについて説明します。石油由来のナフサを熱分解、あるいは改質して、キシレン、ベンゼン、プロピレン、エチレン、メタンなどができます。ポリエステルの原料はキシレンをベースとするテレフタル酸とエチレンをベースとするエチレングリコールとを縮合重合したものです。ナイロンの原料はベンゼンからシクロヘキサンを経由して得られるアジピン酸、ヘキサメチレンジアミンを縮合重合したものがナイロン6,6、そしてε(イプシロン)-カプロラクタムを開環重合したものがナイロン6です。アクリルの原料はプロピレンにメタンから取り出された水素と大気中の窒素とを反応させたアンモニアを酸素の存在下で作用させて作ったアクリロニトリルを重合したものです。

②長繊維の製法

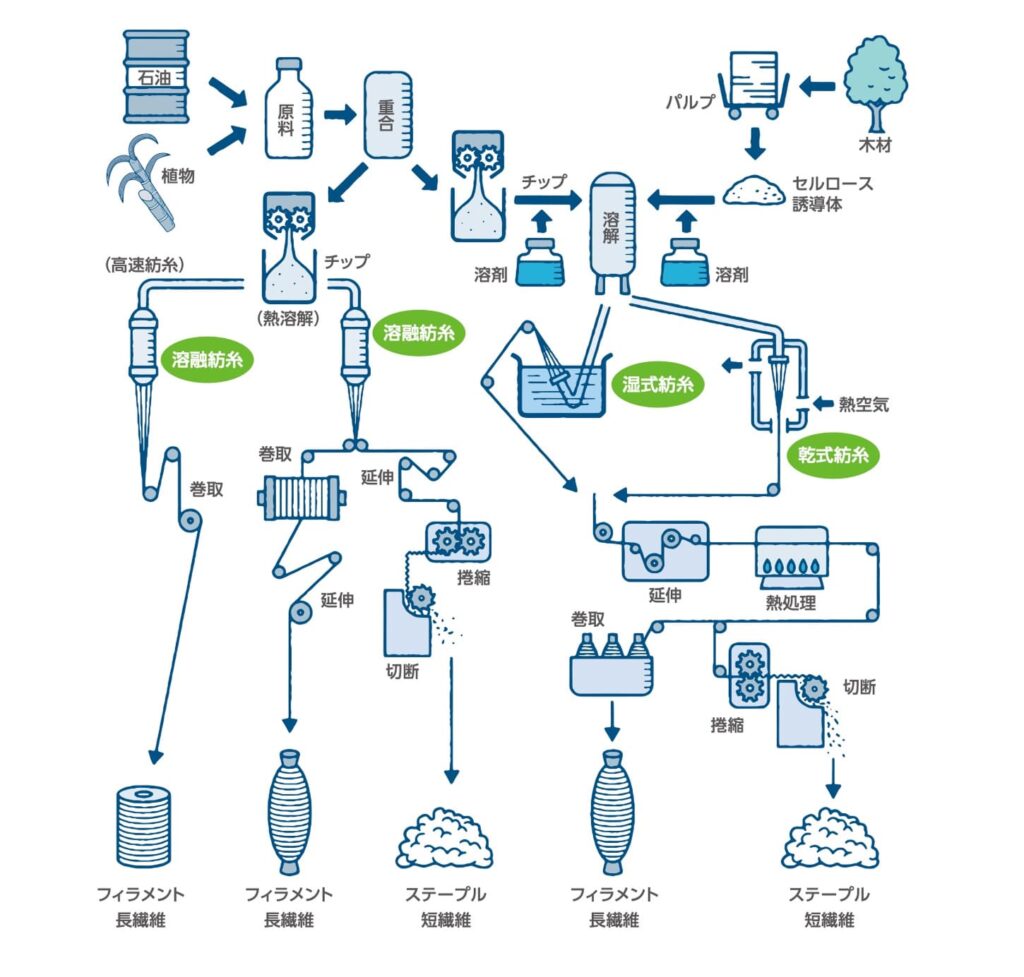

繊維には、絹のように連続した長さを持つ長繊維(フィラメント)と、木綿や羊毛のように短い繊維がわた状になった短繊維(ステープル)があります。まずは長繊維の製法です。長繊維は、釣り糸や歯ブラシの毛のように、1本で使うモノフィラメントもありますが、多くの場合は数十本以上の糸を撚り合わせて1本の糸にして使用するマルチフィラメントです。マルチフィラメントの製法は数十個から100数十個の孔が開いた口金から原料の高粘度液体を押し出して繊維化します。

この時に大別するとポリエステルやナイロンのように高温で溶融して押し出し空気中で冷却する(1)溶融紡糸法、アクリルのように溶融しないものは溶剤に溶かして、凝固液中に押し出して溶剤を除去する(2)湿式紡糸法、熱風中に押し出して溶剤を蒸発させて吹き飛ばす(3)乾式紡糸法があります。繊維化されたものは工程中で延伸や熱処理を行い、巻き取られます。ポリエステル長繊維には、そのまま織りや編みに使われるFDY(FullyDrawn Yarn=生糸(延伸糸))と、紡糸後に仮撚などの追加工を施すことで様々な用途に展開されるPOY(Partially Oriented Yarn=半延伸糸)があります。

③短繊維の製法

基本的には長繊維と同じ製法ですが、最終的に切断するので、繊維本数に制約が少なく、繊維束を太くして生産性を上げることができます。方法としては口金を大きくして孔数を増やす、または装備する口金の数を増やすなどになりますが、湿式紡糸法は孔密度を上げて孔数を増やすことが比較的容易です。紡出した太い繊維束を延伸、熱処理する設備も必要です。長繊維との大きな違いは紡績するために捲縮を付与することです。最後に、切断して梱包されます。

④長繊維不織布の製法

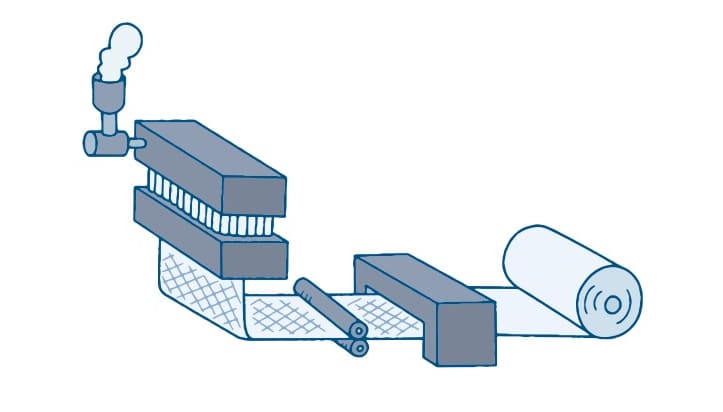

不織布とは繊維を何らかの方法で絡ませたり、接着したりして作った繊維状のシートです。不織布の製法は短繊維不織布と長繊維不織布の2つに大別できますが、ここでは長繊維不織布について説明します。長繊維不織布は化学繊維を製造するのと同じように、溶融した原料樹脂をノズルから紡出した後、自己接着させて生産するスパンボンド不織布(SB)が主体です。また、原料樹脂を高圧で押し出し、熱風で吹き飛ばすことで極細不織布にするメルトブロー不織布(MB)があります。製法の違いによって物性が異なり、また、使用する原料によっても特徴があります。

⑤炭素繊維の製法

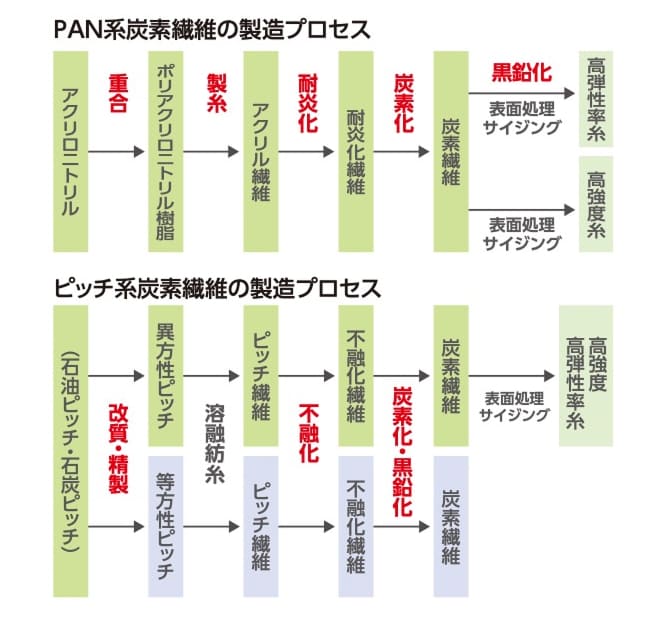

PAN(polyacrylonitrile) 系炭素繊維から説明します。まずは製糸工程で、通常のアクリル繊維よりもアクリロニトリルの純度が高いポリマーを用いて主に湿式紡糸法で繊維化し、水洗・延伸・油剤付与し、乾燥後に巻き取ります。これがプリカーサ(前駆体)です。次に焼成工程で、このプリカーサを空気中200~300℃で熱処理し、安定化させることにより、耐熱性の高い耐炎化糸とします(耐炎化工程)。その後、不活性ガス中、1000~3000℃の超高温で炭素以外の元素を焼き飛ばすと、2000℃程度まででは乱層炭素構造の高強度タイプの炭素繊維、これより高温ではグラファイト構造を持つ高弾性率タイプの炭素繊維ができます(炭化・黒鉛化工程)。焼き上がった炭素繊維は、表面処理を施し、収束剤を付与した後、ボビンに巻いて、最終製品となります。ピッチ系炭素繊維はナフサ由来のエチレンボトムオイル(石油系)やコールタール(石炭系)を原料として、低沸点成分を除去、さらに熱処理により重質油の比率を高めて製糸に適したピッチを得ます。これをノズルから押し出して繊維化した後、不融化、炭素化及び黒鉛化工程を経てボビンに巻いて最終製品となります。ピッチ系炭素繊維は原料により2種類に大別されます。光学的に無秩序で偏光を示さない等方性ピッチ(汎用炭素繊維用)と、構成分子が液晶状に配列して光学異方性を示すメソフェーズピッチ(高性能炭素繊維用)とがあります。

⑥繊維の改良

化学繊維は、天然繊維と比較して改質・改良が容易です。原料のポリマー自体を改質したり、製糸工程の前で機能剤を混ぜたり、製糸段階で様々な機能加工を施すことも可能です。天然繊維の場合は、糸や織物の段階で機能材を付与しますが、化学繊維は製造段階でも付与できることから、耐久性に優れています。特に芯鞘構造にして芯部に導電性成分を混ぜた導電繊維は耐久性に優れ、多用されています。機能剤による改良のほかにも、異形断面化による触感、風合い、光沢の改善、また中空繊維化による軽量化、保温性の向上などがあります。